2020年10月22日

【ブログNo.37】テレワークにおすすめの住まいの条件

ゼントラストの二橋です。

『テレワークにおすすめの住まいの条件』ランキング!

先日、某ニュースサイトに↑こんな記事がでていたので今回ご紹介します。

アットホームが行ったトレンド調査の結果で、

1人暮らし向け、カップル向け、家族層向け、それぞれの物件の、

『テレワークにおすすめの住まいの条件』がランキングで出ていました。

順位は変動するものの、

『インターネット接続無料』

『テレワークスペースを確保できる間取り』

『テレワークスペースを確保できる広さ』が上位(1~3位)を独占していました。

少し掘り下げてみます。

『インターネット接続無料』

毎月3,000円~7,000円程度ランニングコストがかかる事を考えると、

確かに接続無料である事は大きなメリットといえます。

又、引っ越してから新しく回線を契約する場合、

利用開始まで時間がかかるケースもありますので、

入居後すぐにインターネットを使用できる環境が整っている点も大きなメリットですね。

インターネット接続については、この他にも

オンライン会議を行う場合等を想定し、

安定した回線速度であるかどうかも重視すると尚良いと思います。

『テレワークスペースを確保できる間取り』

『テレワークスペースを確保できる広さ』

2つは同様の事と思いますので纏めますが、これは私も悩みどころです。(笑)

ある程度のワークスペースを確保しないと仕事はやり辛く、

ご家族のいる方などは専用の個室を作らないと集中して作業する事はなかなか難しい。

私は無理矢理、プライベートパソコンを所定の位置からずらして、

テレワークしやすい様になんとかスペースを確保しました。

今後、引っ越しを検討する際、インターネット回線が無料か、回線速度は安定しているか、

ワークスペースを確保できるかは、部屋決めの重要なポイントに成り得ると思います。

今回は以上です。

2020年10月13日

【ブログNo.35】

~不動産業界あれこれ~③

ゼントラストの浅田です。さて、前回は、賃貸仲介の記事を書きましたが、これは投資する(お金をかける)ものではないため、デベロッパーというより、仲介会社の仕事になります。仲介は不動産のいろいろなことを調査するので、不動産屋としての基礎力を上げるのにちょうどいい、そんな風に人事部としては考え、仲介グループに配属されたようです。そんな私が、2年目の秋を迎え、いよいよ投資案件のプロジェクトに加わることになります。もっとも、都心のマンションやオフィスビルといった、キラキラしている案件とはまた違うものでしたが・・。

場所は仙台市から東に15キロほどに位置する、港湾地域です。倉庫や工場が立ち並び、一般人はまず立ち入ることのないエリアで、東京でいえば、晴海や羽田の工場地帯みたいなものでしょうか。そこに、関連会社の土地がありました。その土地を会社として買取り、転売するというスキームです。ただ、10,000坪(約33,000平米)を超える広大な土地(調べてみると、東京ドームほぼ1つ分でした)なので、1社だけに売却するのは現実的ではありません。そこで、我々は、敷地内に道路を通すことで、分割しての売却を可能にするスキームを考えました。土地は、道路に接していなければ、建物を建てることができず(接道要件といいます)、価値がなくなります。だから土地売買において道路付けというのは非常に大事な概念で、基本的には広い道路に面していればいるほど、土地の価値は高まります。そこで、この土地では、もともとあった土地の南側の接道に加え、土地の西側にも道路を通すことで、敷地をバラ売りすることを可能にしたのです。おおまかにいえば、敷地の10%を道路としてお金をかけて整備することで、残りの90%の土地を分割して売却することが可能になりました。お金の流れで言えば、40億で土地を仕入れ、3億で道路を通し、トータル50億円で売って、7億円の利益を得る、そんなイメージです。その収支(事業収支採算書、PLといいます)を組むことがなかなか難しいのですが、またそれは次回にしましょう。ちなみに、道路は市に寄付することで、維持管理の費用は無くなりました。

東北にはトヨタの大きな工場があったりして、その関連会社への売却を考えていたのですが、折しも時はリーマンショックや超円高の時代で、景気は最悪でした。さらに、世界地図をよくみればわかるのですが、東北地方は船便における北米向け輸出の拠点になるエリアです。相対的にアジア(九州地方)やロシア(北陸地方)よりも大きな影響を受けてしまい、売却には苦戦しました。そうこうしているうちに東日本大震災が起こり、私はプロジェクトを離れることになるのですが、はじめてどっぷり浸かった投資案件として、思い出深いものになりました。いま思い返してみると、スケールの大きい話ですね。こんな案件を入社2〜3年の若手が任せてもらえるので、デベロッパーは就職先としても面白い業界だと思います。

今回も読んでくださり、ありがとうございました。

2020年9月30日

【ブログNo.34】

~不動産業界あれこれ~②

皆さん こんにちは、ゼントラストの浅田です。さて、前回に引き続きの話題です。新卒で不動産デベロッパーに入社し、しばらく経つとメイン担当で仕事を任されることになります。私がいた会社はメーカー系のデベロッパーだったので、関連会社が300社以上あり、それら関連会社の不動産のお困りごとを解決するような部署に配属されました。そんな2年目を迎えたある日、江東区辰巳という、豊洲に近い場所にある古びた倉庫を貸している会社さんから、お声をかけられました。数ヶ月後に借主さんが出ていってしまうので、誰か借りてくれる人はいないか、賃貸仲介の仕事を頼まれたのです。さっそく物件を見にいったところ、駅からの距離は10分ほどであったものの、日光がほとんど入らないために暗く、かつ運河に面しているため、なんとなくジメジメした感じを受けました。例えるならば、廃校になった学校の体育館のような感じです。どうしたものかと思いましたが、募集を開始してしばらく経ったある日、借りたいという会社さんを紹介してくれる仲介会社から問い合わせを受けました。

それは「倉庫ではなく、オフィスとして借りられませんか?」というオファーでした。賃貸不動産と一言でいっても、住宅やオフィス、飲食店など、使い道は多岐に渡ります。ただ、住宅をオフィスとして貸したり、飲食店を住宅として使用することは基本的にはありません。しかし、せっかく興味を持ってくれたお客様候補。いきなりお断りをするのではなく、詳しい状況をお聞きしました。それによると、なんでも借主さんは建築設計事務所で、現在のオフィスから立ち退きを迫られているため、新しいオフィスを探しているとのことでした。でも、なぜこの物件に入居したいの・・倉庫ですよ?とお聞きしたところ、建築設計事務所は大きな模型を搬入することが多いので、天井の高さや入口の広さが通常のオフィスより大きめであることが必須であるとのこと。この倉庫はトラックが入る仕様で、がらんどうの造りになっているため、イメージにぴったりとのことでした。

さて、オーナーさんに確認したところ、少し驚いていたものの、キレイに使ってくれるならばオフィスとして使ってもいい、という返事をいただきました。そこから私の奮闘がはじまります。不動産仲介では、基本的に売主や貸主側の仲介会社(宅建業者といいます)が、借主さんに物件のことを説明する「重要事項説明書」という書類を作成する必要があります。いわゆる取り扱い説明書のようなものです。当時は知識がなかったのですが、調査をはじめるうちに、いろいろな課題が出てきました。まず、法的な問題です。倉庫として使用することを前提に役所に届け出ていますので、オフィスとして使用(用途変更といいます)するために、各所に掛け合わなければなりません。大変なのは、役所は縦割りの組織であるため、いろいろな役所や部署に問い合わせをしなければならないのです。例えば、倉庫とオフィスでは人の出入りの頻度が大きく異なるため、消防法上、スプリンクラーの設置義務がオフィスのほうが厳しいのです(当時)。つまり、重要事項説明書には、「貸主は、借主がオフィスとして使用することを許可するが、借主は、事前に消防署と相談の上、消防法上適法となるように使用しなければなりません」と記載することになります。

法的な問題をクリアするのと並行して、借主さんの希望をオーナーに伝え、調整し、重要事項説明書や契約書にどう記載するかを検討する必要があります。今回のケースでは、倉庫仕様ということから、もともとの電気容量が小さいため、オフィスとして使うにはどうしても暗すぎるという課題がありました。そこで借主さんは、運河沿いという地形を活かし、運河に面している壁をブチ抜き、ガラス張りにしたいという意向を持っていました。さらに、コンクリート剥き出しの壁を、すべて真っ白に塗りたいということでした。つまり、四方向のうち、道路側の一方向しか採光が取れなかったところ、運河沿いの方向をガラス張りにし、さらに他の二方向も白く塗ることで、明るいオフィスにしたいということでした。その大胆な発想にオーナーは驚き(私もびっくりし)ましたが、さすが設計士ということで、工事の内容を細かく事前告知し、オーナーの承諾を得ることを条件にする、という内容で合意し、契約書に盛り込むことができました。もっとも、天井が高いため、オフィスとして使うにはクーラーの電気代が高額になってしまうということでしたが・・。

その設計士さんは世界的に活躍されている方であるため、契約直前はイタリアと国際電話をつないで打ち合わせするなど、オンライン契約の先駆けのようなことをしたのを覚えています。もっとも、こんなにWi-Fiが発達している時代ではないため、なかなかやりとりがスムーズにいかず、やきもきさせられることもありましたが・・。

ネットで検索すると、いまでも設計士さんはお借りになっているようです。ただの古びた倉庫が、イマドキのおしゃれオフィスに変貌を遂げる。賃貸仲介ではあるものの、これも一種のまちづくりだな、と少し感動したのを覚えています。

さて、今回はここまで。次回は、「建物を建ててはいけない地域」に建つ工場の売買仲介の話をしたいと思います。読んでくださり、ありがとうございました。

2020年9月16日

【ブログNo.33】

~不動産業界あれこれ~①

皆さん初めまして。7月にゼントラストに入社しました、浅田といいます。これからブログを更新していきますので、よろしくお願いします。

さて、ここでは、私が社会人になってからのことを、少し書いてみようと思います。

2007年4月、私は新卒で不動産デベロッパーに就職しました。デベロッパーとは、地権者(オーナー、地主)を口説き、建設会社(ゼネコン)に建物を建ててもらい、その建物の収益によって利益を得る、そんな仕事です。かっこよくいえば「街づくり」のお仕事であり、東京でいえば森ビル(六本木ヒルズ)が有名ですね。

マーケティング、営業、CFやPLの作成や管理、契約書や重要事項説明書の作成といった、守備範囲の広い仕事でもあります。ちなみにディズニーランド(オリエンタルランド)は三井不動産と京成電鉄が作ったんですよ。

もちろん、私もそんな街づくりに憧れて入社しました。

ちなみに三井不動産の選考は、最終面接で落ちたのですが、最終面接の会場は日本橋三井タワーの奥にある謎のフロアに通され、半沢直樹に出てきそうな天井の高い重厚な応接室で、やたらと遠くにいる怖そうなオジサマたちに、大声で必死にアピールしたのを覚えています。

さて、新人研修が終わり、5月になりました。そこで手渡された人事通知には、意外な文字が。

「浅田殿。貴殿を仲介グループに配属とする」

・・仲介ってなんだ??街づくりじゃないの??と正直思いましたが、何事も楽しんでやるのが私のモットー。疑問に思う間もなく、仲介の荒波へと乗り込んでいきます。

私は30代後半のマネージャーと、40代のグループリーダーを上司に持ち、仕事を進めていきました。そこでは、今でも覚えている教えがいくつかあります。

・現場には何回でも出向け。晴れ、雨、平日、休日、朝、昼、夜、できればすべてのパターンで足を運び、どんな人が行き交っているのか、どんな用途に使えば収益性が上がるか、自分がオーナーになったつもりで考えろ。駅からの道でも、行きと帰りで違うルートを歩け。

・電車の中ではなるべく地図を見て、地理関係を頭に叩き込め。

・仕事はキャッチボール。自分のところにボール(仕事)を溜めるな。ボールを人に渡してから帰れ。

・数字は上3桁だけ考えればいい。1億(10,000万)のプロジェクトを議論しているときに、10万単位の議論をするのはあまり意味がない。逆に、100万円の仲介手数料の案件ならば、1万円代までは数字を吟味しろ。

・客先には何かと用事をつくって顔を出せ。雨の日ほど訪問して、自分をアピールしろ。

・・いかがでしょうか。グーグルマップも、スマホもない時代です。時代遅れと思われることもあるでしょうが、普遍的なこともあるかと思います。大事なのは、最初の1~3年くらいで叩き込まれた仕事のやり方は、おそらく一生を左右するものになる、という実感です。人間、歳を重ねてからだと、なかなか素直に教えを吸収できないのかもしれません。

さて、配属されて数ヶ月たち、最初に私がメイン担当となる物件がやってきました。それは、都内の運河沿いにある倉庫の賃貸仲介プロジェクトです。その話はまた次回にします。読んでいただき、ありがとうございました。

2018年7月30日

【ブログNo.14】

ゼントラストのマンション投資3

ゼントラストの樋口雄一です。

投資を始めたり興味をもっている人の参考になればと思い、当社の

マンション投資の考え方を書いていきたいと思います。

当社は、東京圏の区分マンションに投資しています。

東京圏に物件が集中することによって首都直下型大地震のリスクがありますが、

平成築のいわゆる新耐震の物件を投資対象とする事で建物そのものの

損壊リスクを低減しています。

別途、東京圏の経済が崩壊することによる事業リスクを負っていますが、

仮に経済に混乱が生じても長期低迷の可能性は低いと考えています。

東京圏の中では、東西南北さまざまな立地に分散投資をしています。

例えば、20年前は田園都市線(昔の新玉川線)沿線に住むのは

ステータスがありましたが、今の若い方にはあまりにも電車が混雑

していてあまり住みたいと思わない方も増えているようです。

立地に対する中長期的な定性的評価の動向は予測が難しいと思いますので、

特定のエリアへの固め打ちはリスクがあると考えています。

アパートを1棟持つのであれば、5か所の区分マンションに同額を

投資をした方が事業リスクは低くなります。

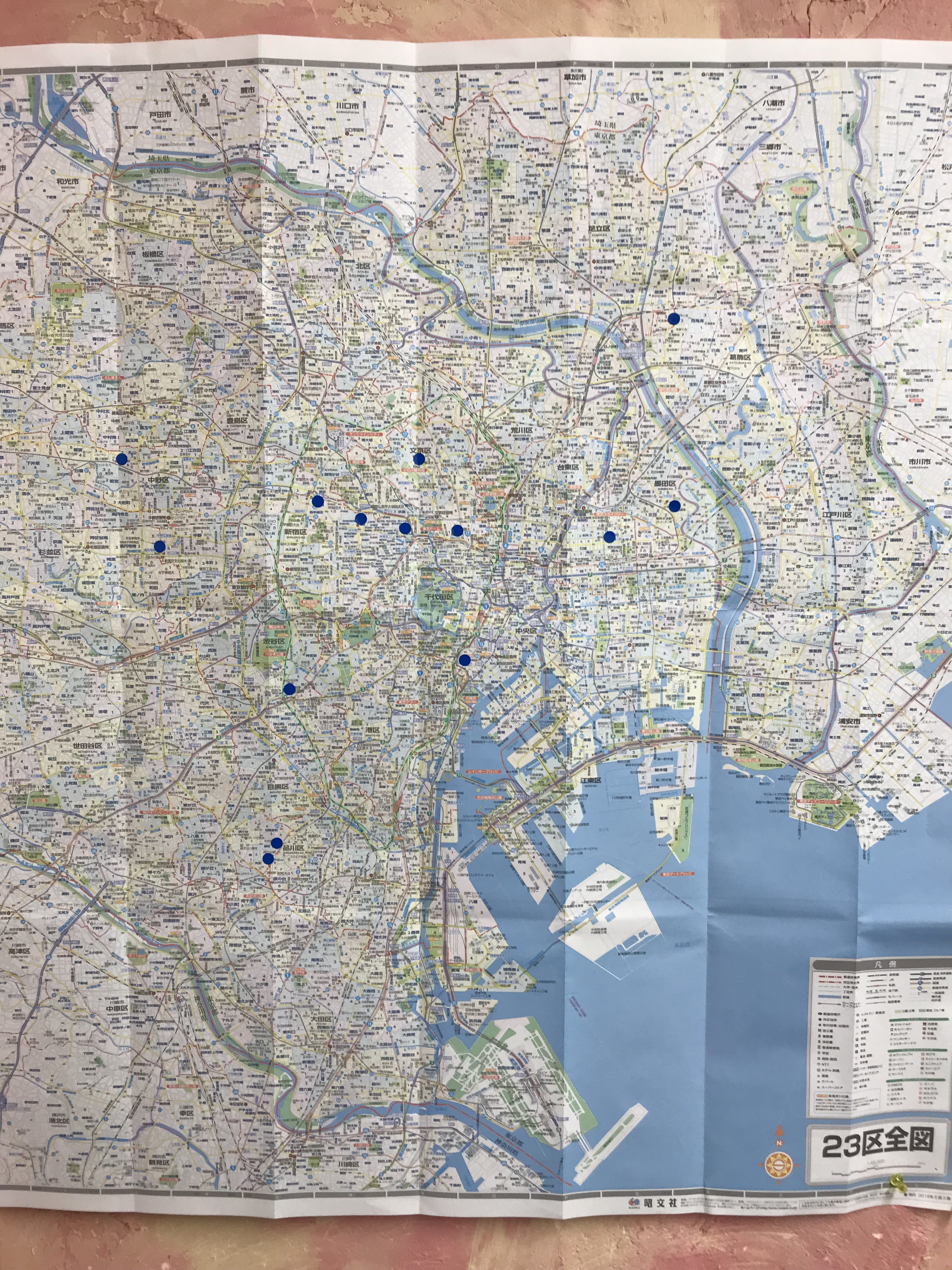

私は、投資を検討するときに、必ず東京エリアの地図を眺めるようにしています。

物件情報を入手したときに、対象不動産のあたりを住宅地図で確認したり、

ヤフーマップやグーグルマップで最寄り駅までの地図を確認するのが

一般的だと思います。

私は狭域の確認に加えて、広域についてもよく検討します。

デスクの近くの壁に、東京の地図を貼り付けています。

見づらいですが青いマークが投資物件の目印です。

(地図からはみ出ている物件もあります)

よく見るポイントは、

①山手線との位置関係(内側・外側・距離感)

②隅田川や多摩川などの河川(同上)

③ターミナル駅との距離

などです。

絶対的な価値観を見定めた後に、詳細検討して

買収条件を決めるときには

④相対的な価値観 も考えていきます。

これは、山手線から同じくらい離れた立地Aと比べて、

Bをどう考えるか?

であったり、

ある程度データがとれていたり値付けに自信のある

立地Aと比べた場合に、Bは良い土地か?

といった具合です。

いろいろな角度から考えることで、投資の確度は上がっていくと

思いますし、仮に外れてしまった場合でも傷が浅くてすむのでは

ないかと思います。

何より私は地図を眺めるのが大好きです。

投資を検討する時は、大きな紙の地図で俯瞰してみることを

オススメします。

新着記事

-

お知らせ 2026年02月06日

銀座国際ホテルリニューアル -

お知らせ 2026年02月06日

葛飾区青砥における民泊事業開始 -

物件情報 2026年02月05日

【賃貸】新横浜ニューライフ 212号室 -

物件情報 2026年02月05日

【賃貸】インペリアル南麻布サテライト棟708号室 -

物件情報 2026年02月01日

【賃貸】グレイシス三番町 最上階 ※値下げしました※ -

物件情報 2026年02月01日

【賃貸】新築 ルミエール三番町 ※値下げしました※ -

ブログ 2026年02月08日

第46回館山若潮マラソン -

ブログ 2025年10月02日

会社設立10周年

カテゴリ

人気記事

- 2024年10月2日

会社設立9周年 - 2024年12月21日

日立シーサイドマラソン - 2023年6月3日

ランニング - 2023年1月20日

物件情報をください! - 2023年12月2日

フルマラソン完走!

アーカイブ

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 6月

- 5月

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 12月

- 10月

- 8月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 3月

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 9月

- 8月

- 7月

- 5月

- 2月

- 1月

- 12月

- 11月

- 10月

- 9月

- 8月

- 7月

- 6月

- 5月

- 4月

- 2月

- 12月

- 9月

- 8月

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017